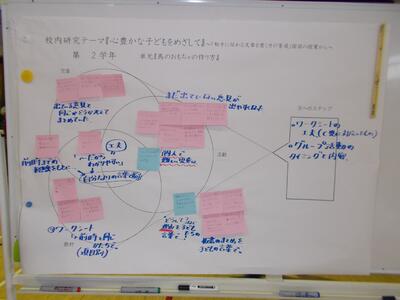

2024年までの校内研究『心豊かな子どもをめざして』~自分の思いや考えが伝わる文章を書く力の育成~

R6年度 心豊かな子どもをめざして ~自分の思いや考えが伝わる文章を書く力の育成~

今年度は「国語」の枠を外して、「全領域」でテーマに迫る取り組みを行っています。

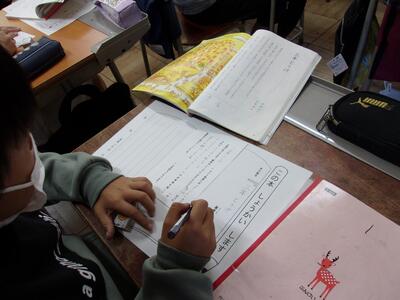

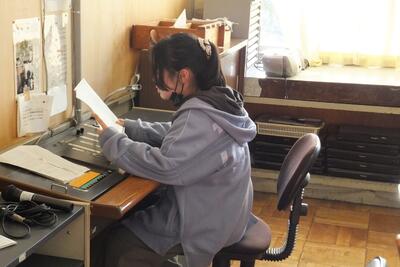

作文放送の様子

日常の中で、自分の思いや考えをしっかり持つことを意識させる事がベースに必要です。

行事など特別な場面や機会をとらえて、印象深かったことを書くことから始めて、平凡な一日を自分の物の見方や考え方・持ち味を生かして、自分らしい文章を書くことができると、後で読み返した時も楽しいのではないかと思います。

放送を教室で聴く子ども達

東京学芸大学教授 中村和弘先生に講師をしていただき、年間通じて研究を行っております。

1年生 生活科

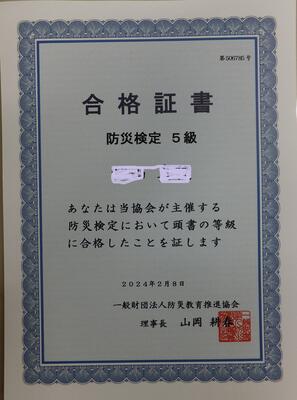

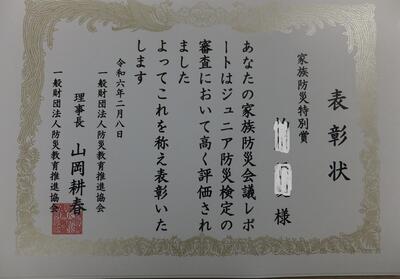

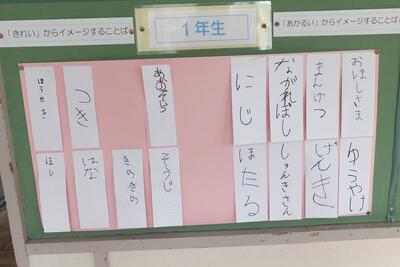

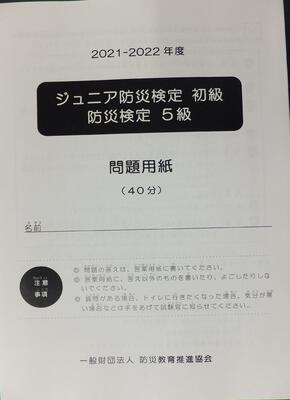

ジュニア防災検定

5年生は防災について学習を積み重ね、先月防災検定5級を受検しました。無事、全員合格することができました。また、様々な部門で表彰も受けた児童がいました。

家族会議レポートや検定試験、課題取り組みなどの優秀者に表彰状が送られました。

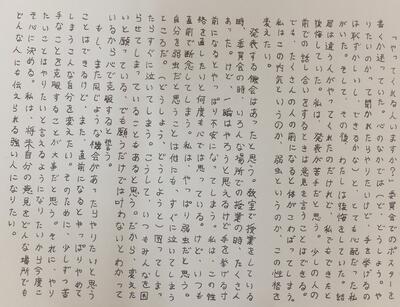

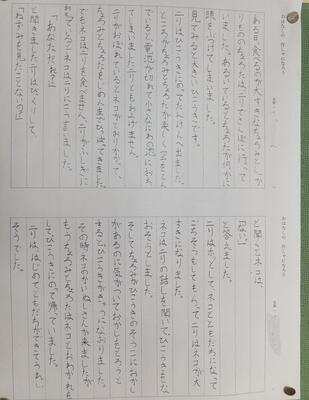

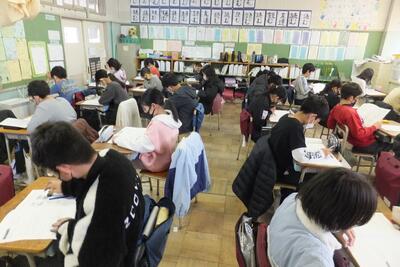

作文放送

1月26日(金)6年生の作文放送がありました。自分自身を振り返り、変えていきたいと考えていることや、将来の夢を明確に持てた出来事など、具体的で、書き手の思いが良く伝わってくる作文です。

シェイクアウトと避難訓練

1月23日(火)午前中には市内一斉シェイクアウト訓練に参加し、午後は地震から火災を想定した避難訓練を行いました。避難訓練は昼休み中に無告知で行いましたが、一人も取り残されずに、全員校庭に避難することができました。

校庭にいた児童は中央に集まりました。

地区別安全指導

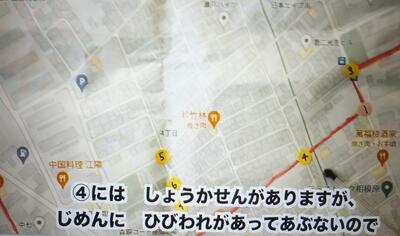

1月19日(金)登校班地区ごとに集まり、登校班としての振り返りと、登下校路の安全確認をしました。地区委員の方にも一緒に指導していただきました。いつも子ども達の安全を見守ってくださり、ありがとうございます。

登下校中にケガや体調不良など、何かあった時にどう行動するか考えることもしました。(臨機応変に助け合えることが大事ですね)

今の6年生がR4年度に作った登下校路のハザードマップは各地区の登下校路地図に、安全な場所、気を付けたい場所として記入され、それを確認したうえで集団下校しました。

児童ホームに行く児童は登校班ごとの話し合いが終わると1か所に集合し、集団で児童ホームに向かいました。

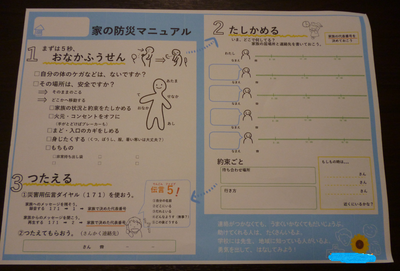

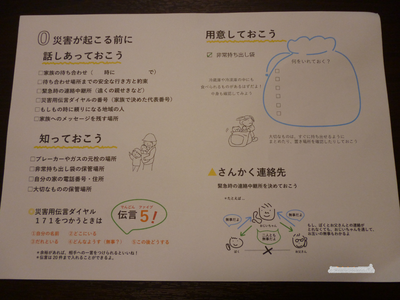

冬休み中には、各家庭で相談し、災害に備える「○○家の防災マニュアル」を記入してきました。

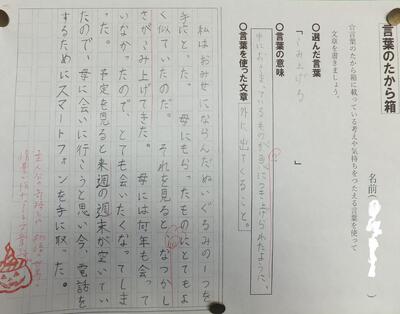

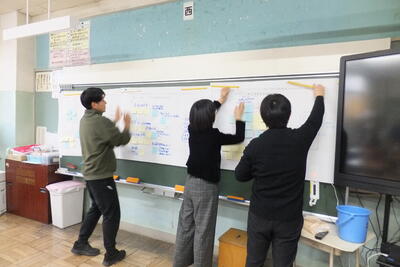

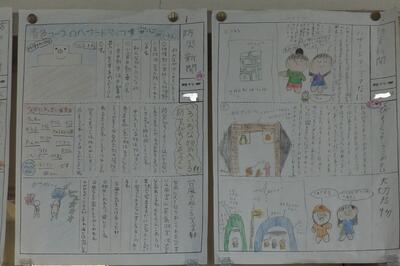

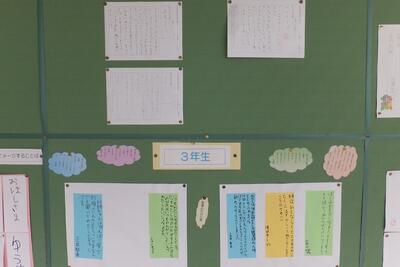

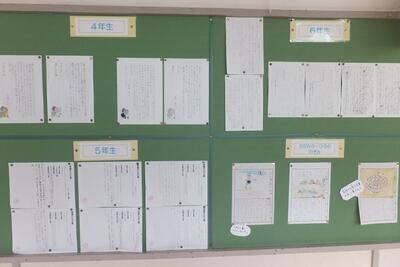

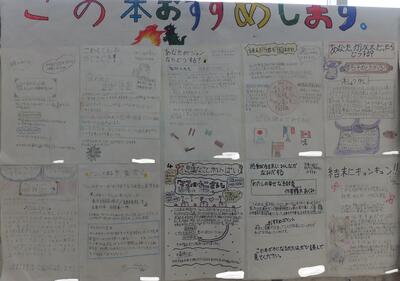

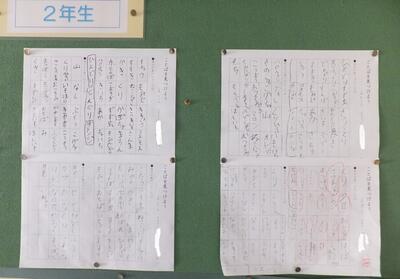

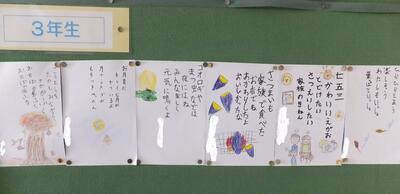

校内研究掲示板

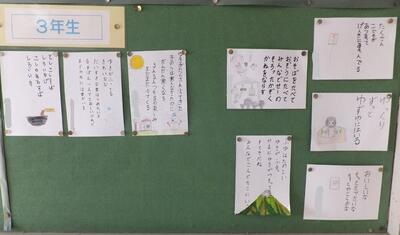

1年生は観察したものを詳しく書きました。

2年生は「お話の作者になろう」 物語を書きました。

6年生 校内研究授業

11月27日(月)日本の魅力を伝えるために、表現を工夫して伝わりやすいパンフレットを作る授業を行いました。書いた文章を互いに読み合い、いいところ、直した方が良いところなど、アドバイスをもらい作り進めていました。

4年生 校内研究授業

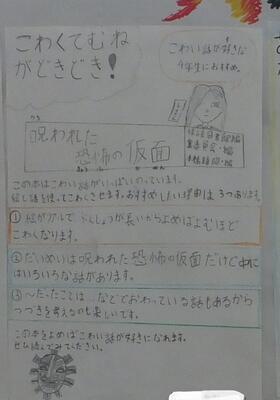

11月8日(水)登場人物の変化を中心にその本の魅力を伝える文章を書くことをめあてに授業を行いました。今までに学んだ物語教材から紹介する作品を選んで書きました。

同じ作品について書いた者同士どのように書いたか途中経過を伝え合います。

年間を通して読書紹介文を書いている4年生です。書くことに慣れているようですが、魅力ある文章にするには、より手立てを講じることが必要であることを話し合いました。

2年生 校内研究授業

10月20日(金)似た意味の言葉を使っていろいろな言葉で表現できる作文を書くための授業を行いました。

「楽しい」という言葉を似た意味の言葉で表現しました。「わくわくしました」「どきどきしました」「おもしろかったです」・・・・など、ことばの宝箱を使いながらふさわしい言葉を考えました。

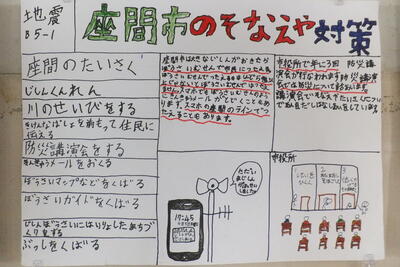

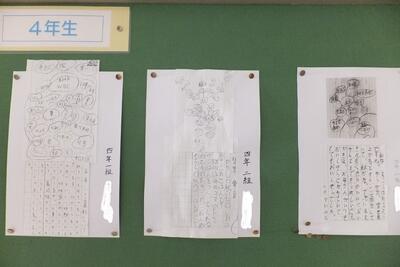

4年生防災新聞

社会科の単元「自然災害にそなえるまちづくり」で4年生は災害について学びました。防災倉庫や学校の非常用給水装置も見学し、学んだことを新聞にしました。

校内研究会

10月2日(月)3年生の国語の授業を基に教職員で授業の研究会を実施しました。スーパーバイザーとして東京学芸大学の中村和弘教授に今回もお越しいただきました。

教科書の「すがたをかえる大豆」を基にして、変化する食べ物の秘密を伝える説明文を書きます。米が変化すると、牛乳が変化すると、とうもろこしが変化すると・・・と各自で秘密を調べ、どの順で伝えていったら相手によく伝わるのか考えました。jamボードを使って、組み立て方を試行錯誤しました。

jamボードを使うことは効果的な授業展開になったのか。どのような手立てにより、相手に伝わる文章を書けるようにしていくのか、話し合いと共に教授からご指導いただきました。

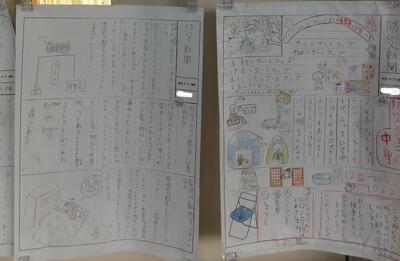

総合的な学習の時間 防災教育

5年生は「災害対応について話し合おう」のテーマで授業を行いました。提示された課題に対し多くの人はYesかNoかどちらで答えるだろうかと予想し、理由を伝え合います。

様々な考え方や、立場によって判断が違うという事に気づくことができました。自分が、ではなく、みんなはこんな風に考えるだろうと予想しながら活発に考えを伝え合っていました。

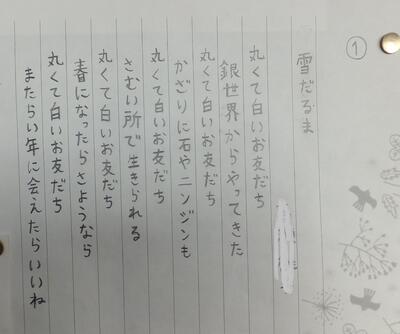

作文放送4年

9月22日(金)4年生は夏休みのできごとを作文にしました。家族と出かけた時の様子など場面の様子が目に浮かぶように詳しく書いていました。

内容や、良かったところなどグループで共有したり、クラスによっては全員で共有したりして表現の仕方について話し合いました。

校内研究研修会

7月21日(金)夏休みになり、職員は職員作業や研修会を行いました。

今回も東京学芸大学の中村和弘教授にお越しいただきました。様々な言葉を使った文章を実際に書いたり、学力状況調査の問題を解いたりして、文章を書く力をつけるための授業づくりのヒントをたくさん学ぶことができました。職員同士書いた文章を読み合い、その人となりが感じられる楽しい文章がたくさんできました。

子ども達は一学期、運動会や校外学習のあと、そして各教科で「書く」ことに取り組んできました。国語の教科書にある「ことばの宝箱」の言葉を使って文章を書くことも行っています。取り組んだことは、共有の掲示板で紹介しています。

災害に関する調べ学習

5年生は1学期の総合的な学習時間の成果として、災害について調べた事を発表し合い、まとめました。

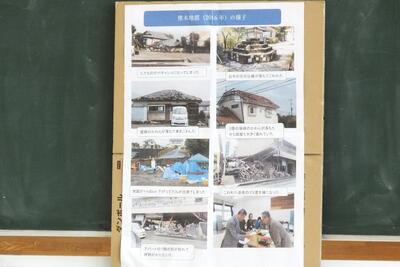

5年生「地震に備える」講話

7月14日(金)

5年生は、総合的な学習の時間に災害(地震、風水害)についての調べ学習に取り組んできました。今日は、地震に備えるためにどうしたらいいのか、コミュニテイ・スクールの授業支援の1つとして、地域の防災士清原さんにお越しいただきお話をしていただきました。

地震後どんな状況になるのか、熊本地震後に訪問した時の写真を見せていただきました。

年間を通して自宅にいる時間が一番長いので、地震に遭う確率は自宅にいる時が高くなる。そのため、家での備えをしっかりしておくことが大事であることがわかりました。

座間市の「いっとき集合場所」の話も聞き、自宅近くのどこにあるのか確認しようと感じた児童もいました。

隣近所でお互い助け合える関係を作っておくことがとても大事であることを伝えていただきました。

防災備蓄倉庫の中には何が・・・・

6月30日(金)5年生は総合的な学習の時間で、防災について学習しています。今日は、市の危機管理課の方々に防災備蓄倉庫の役割を教えていただきました。

避難所として開設した時のテントやトイレを組み立てていただきました。

災害にどんな備えが必要か考えるきっかけになりました。

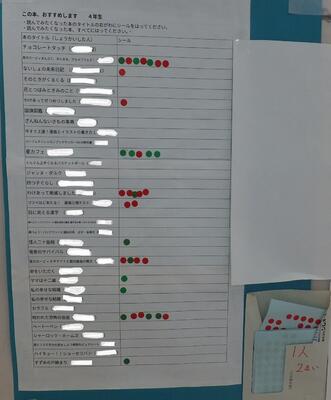

5年生 校内研究授業後に仕上げた「この本おすすめします」

5年生は、下級生に薦める本を選び、推薦文を書きました。この本は何年生向きか、そしてその学年に会う表現方法を工夫して書きました。対象学年の教室近くの掲示板に貼り、推薦文を見て読みたくなった本にシールを貼ってもらっています。

5年生 校内研究授業

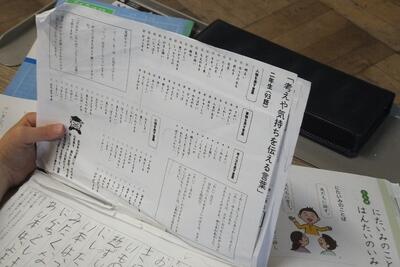

5月19日(金)国語の単元「この本、おすすめします」で、相手や意図に応じて自分の考えが伝わるようにおすすめしたい本の推薦文を書くことに取り組んでいました。おすすめしたい本を一人1冊しっかり選び、試行錯誤しながら取り組んでいました。

授業後は職員で有効だった手立てや改善点など話し合いました。

今年度も東京学芸大学の中村和弘教授にご指導いただきます。

子ども達の推薦文を他学年の児童が読み、たくさんの本を手に取ってくれると嬉しいです。

小中合同引き渡し訓練

5月15日(月)大規模地震発生を想定して自動を安全に保護者sに引き渡す訓練を行いました。本日は雨のため、教室での引き渡しとなりました。

子ども達は落ち着いて迎えを待ち、スムーズに引き渡すことができました。保護者の皆様のご協力ありがとうございました。

避難訓練

5月9日(火)震度7の地震が起ったことを想定し、避難訓練を行いました。まずシェイクアウトの姿勢で、そして、今年度の自分の教室からどの避難経路を通ったらいいのか訓練しました。自助の力をつけていかれるようにしていきます。

5月15日(月)には小中合同引き渡し訓練も実施します。

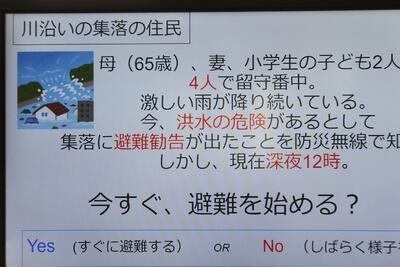

「冬」をテーマに語彙を見つけて、調べて、使って

冬から連想する言葉を見つけました。

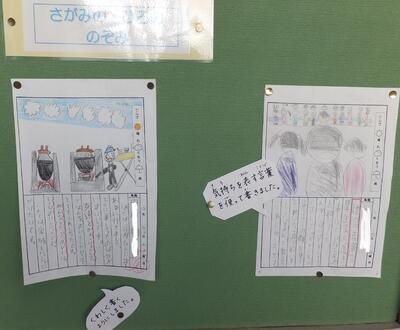

さがみの・ひろの・のぞみ級

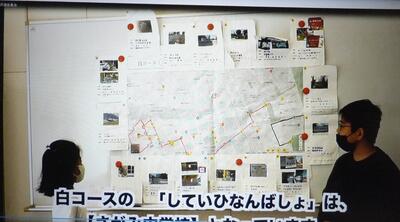

ハザードマップ、イオンで展示

5年生が防災教育で作ったハザードマップを、イオンモール座間 3階 紀伊国屋書店前のスペースで下記の日程で掲示しています。

2月14日(火)~21日(火) エステ方面、学校周辺、小松原方面

2月21日₍火)~28日(火)広野台~リビオ方面、カーサ方面、桜並木方面

是非、お立ち寄りください。

作文放送1年生

2月10日(金)先日の節分お話会のことを書いた2名の作文放送をしました。「まず」「つぎに」「そのあと」「さいごに」と、順番を表す接続詞を使って書いた作文です。面白かったことや初めて知ったことなど自分の感想も交えて書いていました。

1年生校内研究授業

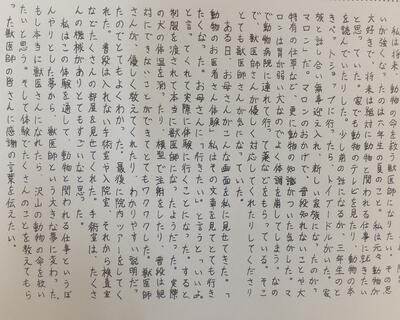

1月31日(火)国語の説明文「どうぶつの赤ちゃん」を教材にして書くことにつなげる研究授業を行いました。自分たちも動物の赤ちゃんについて調べ、図鑑作る活動を行うために、教材文ではどんな観点で比べられているか見つけました。

自分で図鑑を作ることを楽しみに、学習に取り組んでいました。

授業の後は、職員はグループに分かれて授業について協議をし、東京学芸大学教授 中村 和弘 氏にご指導いただきました。

6年生 作文放送

1月27日(金)6年生は小学校生活をふりかえり、将来の夢や思い出、成長したことなど卒業文集に載せる作文を書きました。今日は3名の児童が発表しました。様子がよく伝わる作文でした。

教室では近くの人と感想を伝えあいました。

シェイクアウトを兼ねた避難訓練

1月25日(水)地震発生から火災になり避難する訓練を行いました。昼休み中でしたので、それぞれがさまざまな場所にいました。自分の身を自分で守るために訓練と備えを大切にしていきます。

人数報告は確実に!

5年生ジュニア防災検定受検

5年生は防災教育で学んできたことを確実なものにするため、ジュニア防災検定を市からの補助で受検しました。

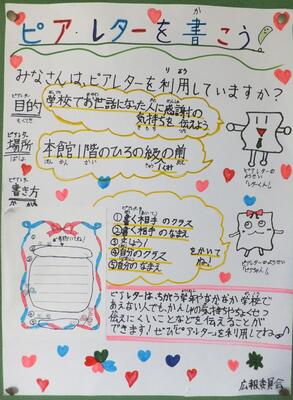

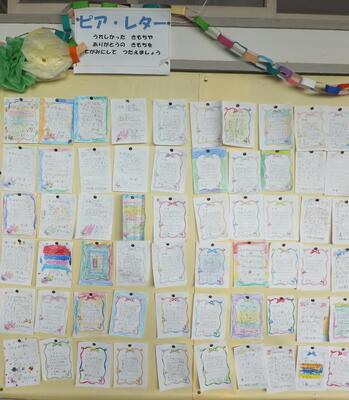

ピアレターで気持ちを伝えよう

2学期もたくさんの子ども達がピアレターを書きました。

5年生 作文放送

12月14日(水)キャンプで学んだことやキャンプの情景を詳しく書いた作文を二人の児童が放送しました。

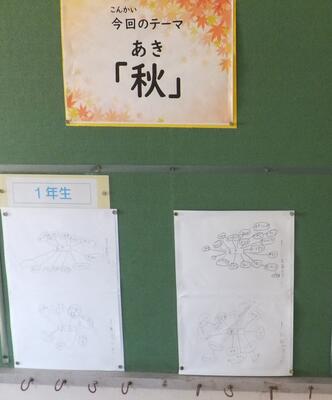

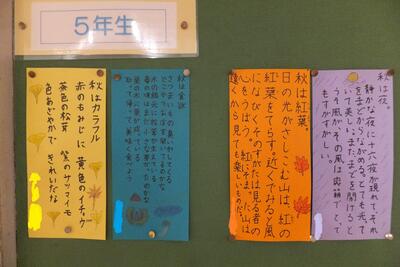

「秋」をテーマに語彙を見つけて、調べて、使ってみました。

秋から連想される言葉を見つけ、詩を書いたり、作文を書いたり、表現の幅を広げています。

学校保健委員会

11月24日(木)今年度は「安全」をテーマとして学校保健委員会が開催されました。「通学路の安全」と5年生の「災害に備えよう」の発表を聞き、自分自身の身を守ることについて考えました。

学校医の広井先生、コミュニティスクール会長の清原さん、避難所開設運営委員の今さんにご指導、ご助言をいただきました。

参加いただいた保護者の皆様ありがとうございました。是非、各家庭で地震への備えについて家族会議を開いてください。

来週朝会で全校児童に紹介し、「○○家の防災マニュアルカード」を配付しますので、活用してください。

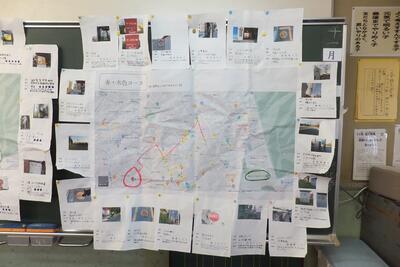

5年生登下校路のハザードマップ仕上げ

11月18日(金)5年生が2学期から作成し始めたハザードマップが仕上がりました。毎週地域の方々にアドバイスをもらいながらも、友達と協力して作り上げていました。来週24日には、学校保健委員会があり、発表します。

授業研究

10月21日(金)国語の説明文の単元で、どんな書き方をすると相手に伝わりやすい文章が書けるのか学ぶ授業をおこないました。おこなったのは2,3,5年生のクラスです。

2年生のクラスでは、教科書の「馬のおもちゃの作り方」はどんな工夫をして書かれているか考えました。隣の人と相談しながらも一人で考え、全体共有した後、さらに工夫があるかグループで再考しました。

書き方を学んだあとは、自分たちが生活科で作ったおもちゃの作り方を一人ひとり書いていきます。

授業後は、職員同士授業力を高めるための協議をしました。 書いて伝える楽しみが身につくよう取り組んでいきます。

2年生 作文放送

2年生は、遠足で新江ノ島水族館へ行ったことの作文を発表しました。大水槽ではいわしのトルネードが見られたことやイルカがどんなジャンプをしたか、タッチプールでネコザメを触ったときどんな気持がしたかなど、詳しく表現していました。聞いていた1年生の教室では、どんな内容だったか、どんな生き物が出てきたかなど、みんなで共有していました。

校内研究授業

9月22日(木)4年生のクラスで、書く力を育成するための研究授業を行いました。「世界にほこる和紙」の文章を要約する授業です。

今回も東京学芸大学教授 中村和弘先生にご指導いただきました。系統的に各学年で積み重ねていくことを実践していきたいと感じました。

5年生ハザードマップ作り

総合的な学習の時間に、登下校路のハザードマップ作りを始めました。夏休み中に、防災に関係あるものや危険、安全個所を写真で撮影しました。それを基に、地区ごとに作ります。地域の方にもお越しいただき、アドバイスをもらいながら作成しています。

作文放送

9月16日(金)4年生の代表3人が夏休みの思い出作文を放送発表しました。夏祭りのこと、夏の大三角を観察したこと、読書感想文を書くために読書したことなど、自分の素直な気持ちを書いたり、工夫した表現で様子を書かいたりしていて、情景が目に浮かぶようでした。

放送を聞いて、各教室では、内容や感想をまとめ、友達同士伝え合いました。

校内研研修会

7月21日(木)東京学芸大学の中村和弘先生にお越しいただき職員の研修会を行いました。2学期の国語の授業で、子ども達の書く力を高めるために説明文をどのように学ばせていくとよいのか研修しました。

災害にあった場合、災害から身を守るためには

7月5日(火)5年生児童は、地域の方の講話を聞いて防災について学びました。自宅で大きな地震に遭ったときはまず、いっとき集合場所に集まって安否確認を地域ですること。自宅の家具は転倒防止対策をしているかどうか、地震で火災が発生した時の消火栓について、防災伝言ダイヤルについてなど、これから考えていくことのヒントをたくさんいただきました。

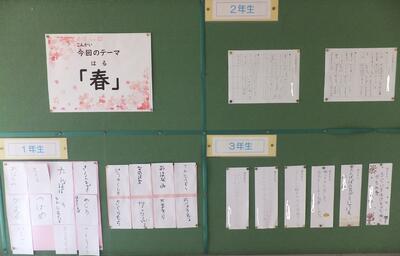

語彙を増やそう

書く力をつけるために、一人ひとり語彙を増やそうと各学年春をテーマに言葉集めや春をイメージした作文や俳句などを作っていました。校内でだれもが他学年の様子を見られるように掲示板を作り、掲示しています。

防災備蓄倉庫にはなにがある?

6月24日(金)座間市危機管理課の方々に来ていただき、防災備蓄倉庫にある物の説明をしてもらいました。

コロナ禍という事もあり、自宅が倒壊等で避難しなければならない場合、体育館にテントが張られ、1家族ずつ割り当てられるようです。

小中合同引き渡し訓練

6月20日(月)大規模地震発生を想定して引き渡し訓練を行いました。確実に児童を引き取り登録者に引き渡せるよう取り組みました。

校内研究授業

6月16日スーパーバイザーとして東京学芸大学の中村和弘教授にお越しいただき、6年生の国語の授業研究を行いました。相手に伝わる文章を書く力をつけるために、学び合いを通じて説明文の中の事例を読み取りました。

授業後は教職員で協議をし、中村先生より指導講評をいただきました。

作文放送

6/16(木)3年生代表2人の作文放送がありました。運動会の時の様子や気持ちを作文に書きました。各学年に応じて聞いた内容をまとめたり、話し合ったりしました。

防災センターへ校外学習

6月14(火)5年生が防災センターへ行ってきました。震度7や強風体験を通して災害の怖さも学びました。

災害に備えて準備するものや、どのように自分の身を守るとよいのかなど考えるきっかけとなりました。

総合的な学習の時間で防災の授業

5年生は防災についての学習に取り組んでいます。今日は、地震に備えて、自分の家の危険だと思うところを考え、発表しあいました。

落ちてくるものや、倒れてくるもの、入り口をふさいでしまうものなど、自分の家の中を思い出しながら、どんなところが危険か伝えあっていました。

避難訓練

5月18日(水)震度7以上の大地震を想定した避難訓練を実施しました。

「低く、頭を守り、動かない」の行動をとった後、校庭に避難しました。

避難経路も確認できました。

ガラスの破片に見立てたペットボトルキャップが廊下には散らばっていました。

交流会

1年生とさがみの・ひろの・のぞみ級との交流会が行われました。さ・ひ・の級児童の紹介をして、スタートしました。

ボール運びゲームやしっぽとりゲームを一緒に楽しみました。

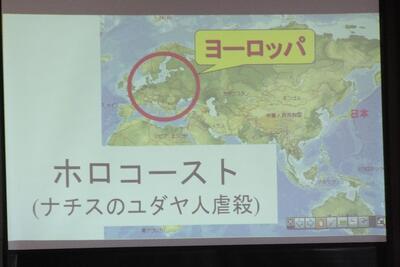

ハンナの鞄 講話

2月22日6年生はホロコーストについて学習しました。「ハンナの鞄」の写真と、「ヨーロッパで第二次世界大戦中に600万人のユダヤ人が殺害されました。」というスライドから、子ども達が質問事項を考え、それに答える形で授業が進められました。

なぜ殺害されたのか、ハンナはどんな人だったのか‥‥と疑問を持ち、講師の方のお話を心に刻んでいました。

学校閉庁日について

夏季

R7.8.9(土)~8.15(金)

冬季

R7.12.28(日)~R8.1.4(日)

この期間の事件・事故等の緊急連絡は、就学支援課へ!

電話 046-252-8739

平日 8:30~17:15

学校閉庁日.pdf ←詳しくは、こちらをクリック